La motivation, clé du Self-Directed Learning

Je vous propose d’embarquer pour un périple ludique, à la découverte des concepts et théories qui ont nourri l’approche Self-Directed Learning. La motivation y occupe une place prépondérante, d’où le titre de cet article. Mais nous n’en resterons pas là. Alors faites-moi confiance. Si vous êtes novice sur le sujet, vous devriez trouver ici quelques idées percutantes et solides références, parfaites pour briller en société 😎.

Préliminaire

Commençons par un petit exercice. Essayez d’identifier une expérience d’apprentissage marquante que vous avez vécue personnellement. Prenez le temps d’y réfléchir. Ça y est ? Vous l’avez ? Posez-vous à présent les questions suivantes :

- A qui revient l’initiative de cet apprentissage : vous l’a-t-on demandé ou bien en êtes-vous à l’origine ?

- Quelle forme a pris cet apprentissage : formelle (un cours auquel vous vous êtes inscrit) ou informelle (des ressources trouvées sur le net, des échanges entre collègues ou amis, d’une expérimentation pratique) ?

- Sur quoi a débouché cet apprentissage : l’avez-vous mis en pratique ? Avez-vous été reconnu pour cette nouvelle compétence acquise ?

Un cas personnel

En fouillant dans ma mémoire, c’est une expérience vécue en classe de CM2 qui est remontée à la surface.

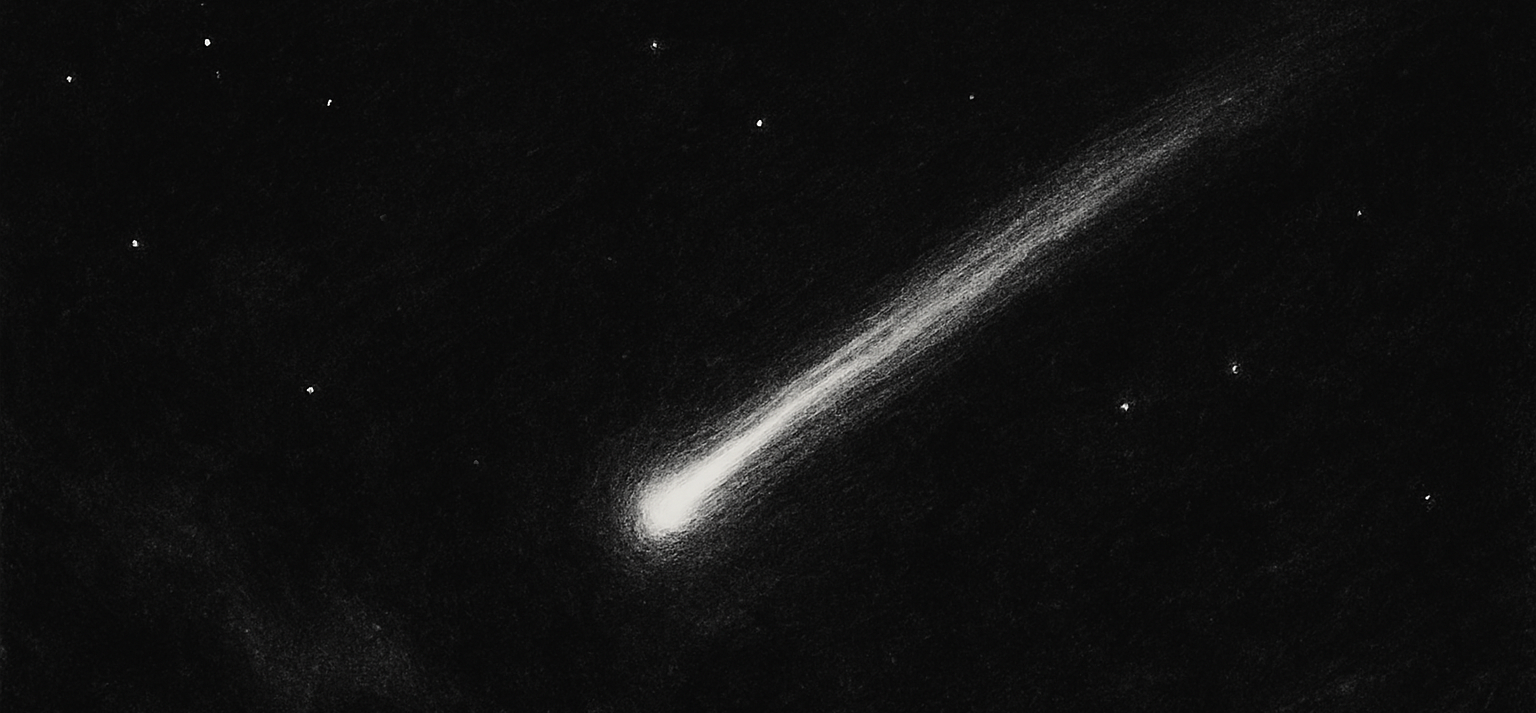

Cette année-là, la comète de Halley passait au-dessus de nos têtes et notre enseignant avait laissé un bouquin d’astronomie en accès libre. Avec un camarade de classe, nous consultâmes l’historique de la comète, calculâmes l’écart entre les dates de passage et découvrîmes avec stupéfaction que cet astre nous rendait visite tous les 76 ans. Il s’agissait d’une vraie découverte car nulle part nous n’avions eu cette information. Nous l’annonçâmes fièrement à notre enseignant. C’était notre première découverte scientifique, et elle allait rester gravée dans nos mémoires.

The Forgetting Curve

Ce qui me surprend le plus, c’est que 38 ans plus tard, je me souviens encore sans la moindre hésitation que la comète de Halley nous rend visite tous les 76 ans.

Pour éclaircir ce mystère, intéressons-nous à nos facultés de mémorisation, et plus particulièrement à une théorie du psychologue Hermann Ebbinghaus : The Forgetting Learning Curve 1.

D’après ses expérimentations - un peu anciennes mais confirmées depuis 2 - 50% des informations reçues sont oubliées en 24h, et 90% des informations reçues sont oubliées en 1 semaine.

Pour lutter contre cet oubli, les pédagogues mobilisent diverses techniques :

- La répétition pure et simple ;

- Le renforcement en traitant l’information sous différentes formes ;

- La mobilisation sous forme d’exercices pratiques.

Si ces méthodes on fait leur preuve dans un cadre scolaire, elles sont souvent insuffisantes dans le milieu professionnel. Lorsque plusieurs jours s’écoulent entre le temps de formation et celui du retour à son poste de travail, ou lorsque les connaissances acquises ne sont pas rapidement mobilisées au travail, le bénéfice de la formation s’évapore.

Use It or Lose It

Les connaissances seraient donc oubliées à défaut d’être mobilisées.

Pour y remédier, dans le monde professionnel, la meilleure approche consiste à réduire la fracture entre temps de formation et temps de travail, en essayant d’intégrer l’apprentissage aux processus de travail, dans le “workflow”.

Des cycles “apprentissage / utilisation” très courts sont mobilisés à chaque fois que cela est nécessaire, avec des moyens appropriés :

- Des ressources pédagogiques disponibles à la demande (just-in-time) ;

- Des formats courts, ciblés sur des objectifs pédagogiques précis (micro-learning) ;

- Un partage des connaissances encouragé au niveau de l’entreprise (communautés de pratique, ask-the-expert).

On est dans le modèle 70/20/10 3 popularisé par Charles Jennins et très bien résumé par lui-même dans cette excellente vidéo :

L’apprentissage informel domine et le plus intéressant dans cette démarche, c’est que c’est l’apprenant qui est à l’initiative. Ce sont ses besoins issus du terrain qui déterminent ses actes d’apprentissage. C’est lui qui pilote son apprentissage, au plus près des besoins opérationnels.

Un processus émotionnel

Maintenant que nous savons que la mobilisation rapide des connaissances est la clé de leur rétention, revenons au cas personnel évoqué au début de cet article. Les connaissances ont-elles été mobilisées ?

Pour ma part, non ! J’ai appris que la comète de Halley passait tous les 76 ans, puis ne m’en suis plus occupé. Jamais je n’ai utilisé cette information par la suite. Et pourtant, ma mémoire reste intacte. Que s’est-il passé ?

Nous entrons dans la dimension émotionnelle de l’apprentissage. On sait grâce aux études en neuroscience, dont celles de Rebecca Todd 4, que les émotions ont un impact très fort sur le fonctionnement de notre cerveau, en particulier sur la capacité de mémorisation.

Dans mon cas, tous les éléments étaient réunis pour vivre une expérience d’apprentissage riche en émotions :

- Un déclencheur puissant : notre curiosité pour cette comète qui parcourait le ciel était forte.

- Un parcours stimulant, fait de recherches autonomes et d’interactions avec mon camarade ;

- Une jubilation intense provoquée par la sensation d’une immense découverte ;

- Une récompense forte : la reconnaissance bienveillante de notre enseignant.

La motivation à chaque étape

Les émotions qui parsèment nos expériences d’apprentissage sont essentielles. Lorsqu’elles sont positives, elles nourrissent la motivation à chaque étape :

- Motivation à initier le processus d’apprentissage et à fixer des objectifs à la fois atteignables et ambitieux.

- Motivation à persévérer jusqu’à atteindre les objectifs fixés, tout en surmontant les difficultés rencontrées (résilience).

- Motivation à renouveler l’expérience (d’autres expériences) avec plaisir et confiance en soi.

Motivation interne vs externe

Dans cette présentation TEDx, Alfi Oloo explore ce qui constitue à ses yeux les 3 challenges du Self-Directed Learning : les ressources, la motivation et la mise à l’échelle.

Concernant la motivation, il s’appuie sur les travaux de Bill Stixrud & Ned Johnson (The Self-Driven Child 5) pour distinguer motivations interne et externe. La première est celle qui vient de nous, de ce que nous sommes, de ce qui nous fait vibrer. La seconde correspond à ce que les autres attendent de nous.

Il s’appuie aussi sur les travaux de Deci & Ryan (Self-Determination Theory 6) - qu’il oublie de citer - pour évoquer les 3 piliers qui soutiennent la motivation :

- Autonomie : la sensation d’avoir le choix et d’être à l’origine de ses décisions, plutôt que de subir des contraintes extérieures.

- Compétence : le fait de se sentir capable de réussir, de progresser et de relever des défis adaptés.

- Relation : le besoin de se sentir soutenu, reconnu et connecté aux autres dans un climat de confiance.

Heutagogie

Nous ne sommes jamais aussi motivés à apprendre, ou à retenir ce que nous avons appris, que ce que nous avons nous-même décidé d’apprendre.

C’est le mantra que répète à souhait Dr Timothy Stafford lors de cette autre présentation TEDx.

Il y reprend l’idée de la motivation interne vs externe, et insiste sur la nécessité de créer un pont entre les deux. Par exemple, à un enfant qui aime dessiner (motivation interne), et à qui l’on souhaite apprendre à compter (motivation externe), on proposera de compter de manière ludique ses crayons de couleur.

Dr Timothy Stafford met également en avant 3 axes qui soutiennent la motivation, en s’appuyant sur le concept d’heutagogie 7 sur lequel je reviens en détail dans un autre article :

- Autonomie : encore elle, c’est la sensation d’avoir le choix et d’être à l’origine de ses décisions.

- Résonance : s’appuyer sur ce qui nous fait vibrer, écho au concept de motivation interne évoqué plus haut.

- Découverte : s’appuyer sur la curiosité pour promouvoir l’exploration active. On parle aussi d’approche heuristique.

Petite anecdote : le mot heuristique vient du grec heuriskein, qui signifie « trouver, découvrir », même racine que l’exclamation « eurêka ! ». Ceci illustre parfaitement le sentiment puissant de découverte évoqué plus haut lors de mon expérience personnelle.

Conclusion

Le Self-Directed Learning n’est pas une idée fumeuse issue du département marketing d’un grand éditeur de solutions logicielles. C’est une approche qui s’appuie sur de nombreuses recherches que j’ai essayé d’effleurer dans cet article. Ces dernières offrent un cadre de réflexion crédible pour faire évoluer nos méthodes d’enseignement, nos approches de la formation.

Références scientifiques

1 Hermann Ebbinghaus - Memory: A Contribution to Experimental Psychology (1885)

2 Jaap M J Murre & Joeri Dros - Replication and Analysis of Ebbinghaus’ Forgetting Curve (2015)

3 McCall, Lombardo & Morrisson - The Lessons of Experience: How Successful Executives Develop on the Job (70:20:10 model) (1988)

4 Rebecca Todd - Psychophysical and Neural Evidence for Emotion-Enhanced Perceptual Vividness (2012)

5 Bill Stixrud & Ned Johnson - The Self-Driven Child (2018)

6 Deci & Ryan - Self-Determination Theory (1985)

7 Hase & Kenyon - From andragogy to heutagogy (2000)

Playlist