Self-Directed Learning : l'École 42

Pour continuer notre exploration du Self-Directed Learning, intéressons-nous à une école pas comme les autres : 42. Mettons-nous dans la peau de Léa - une élève fictive de l’école - et partons à la découverte de son expérience d’apprentissage. Nous tenterons ensuite d’identifier les ingrédients qui font le succès de l’école, tout en gardant un regard critique et pragmatique.

Arrivée dans l’inconnu…

Léa se tient devant l’entrée de l’École 42, nerveuse mais déterminée. Elle n’a jamais touché une ligne de code de sa vie, pourtant elle va plonger dans la “Piscine” - ce processus de sélection intensif de quatre semaines. Pas de cours, pas de professeurs, pas de classes. Le concept révolutionne déjà sa perception de l’apprentissage. Autour d’elle, une diversité impressionnante de profils : des étudiants de 18 ans côtoient des reconvertis de 35 ans, d’anciens musiciens discutent avec des ingénieurs. Cette approche inclusive sans condition de diplôme lui fait comprendre qu’ici, seules comptent la motivation et la curiosité.

Apprendre en nageant

Dès le premier jour, Léa découvre la pédagogie par l’expérimentation. Face à son écran, elle doit résoudre des exercices de programmation en C sans avoir jamais appris le langage. L’angoisse initiale cède place à l’excitation de la découverte : tester un programme, comprendre ses erreurs, les corriger et progresser. Cette méthode révèle l’un des piliers fondamentaux de 42 : l’erreur n’est pas une fatalité mais le chemin vers la réussite. Comme dans un jeu vidéo, chaque échec devient une invitation à recommencer avec plus de connaissances.

La force du collectif

Au bout de quelques jours, Léa comprend qu’elle ne peut pas réussir seule. La méthode peer-to-peer l’oblige à sortir de sa zone de confort. Quand elle bloque sur un exercice, son premier réflexe devient de demander de l’aide à ses camarades. Cette entraide mutuelle crée un environnement d’intelligence collective où chacun est tour à tour apprenant et formateur. Léa découvre qu’expliquer ses choix de programmation à un autre renforce considérablement sa propre compréhension. Cette confrontation bienveillante des idées développe son esprit critique et sa capacité d’adaptation.

L’évaluation par les pairs

La première peer-évaluation de Léa représente un moment charnière. Contrairement aux examens traditionnels, ici l’évaluation devient le moment où l’on apprend le plus. Elle doit corriger le travail d’un autre étudiant à l’aide d’un barème établi par l’équipe pédagogique, puis défendre ses propres choix devant un pair. Ce dialogue ouvert lui permet de découvrir des approches alternatives qu’elle n’avait pas envisagées. L’absence de correction type encourage la créativité et l’innovation dans la résolution de problèmes.

La gamification

Au fil des semaines, Léa s’habitue au système de points d’expérience et de niveaux. Chaque projet réussi lui apporte des XP, chaque compétence maîtrisée se reflète sur son profil intranet. Cette gamification transforme l’apprentissage en quête personnalisée où elle peut tracer son propre chemin vers le niveau 21. Les coalitions ajoutent une dimension collaborative supplémentaire, créant une saine émulation entre étudiants. Cette approche ludique maintient sa motivation même lors des moments les plus difficiles.

Les “Rush”

Les week-ends de Rush marquent des moments intenses pour Léa. Forcée de travailler en groupe sur des projets complexes, elle découvre que constituer une équipe permet d’avancer en partageant différents points de vue. Contrairement à l’école traditionnelle où la collaboration était perçue comme de la triche, ici elle devient essentielle. Ces projets collaboratifs lui enseignent la gestion des conflits, la répartition des tâches et la responsabilité collective. L’évaluation finale, basée sur le membre de l’équipe qui explique le moins bien le code, pousse chacun à s’impliquer pleinement.

Apprendre à apprendre

Progressivement, Léa développe son autonomie d’apprentissage. Elle n’attend plus qu’on lui dispense un savoir, mais part à sa recherche activement. Cette transformation fondamentale de son rapport au savoir lui fait comprendre que 42 ne forme pas seulement des programmeurs, mais des individus capables de s’adapter en permanence. La capacité à chercher, expérimenter et défendre ses idées devient plus importante que la maîtrise d’un langage spécifique qui pourrait devenir obsolète. Avec un tel “mindset”, Léa devrait rapidement trouver un employeur à l’issue de sa formation.

Les atouts de l’École 42

En nous plongeant dans ce récit fictif, mais néanmoins très proche d’un réel bien documenté, nous percevons tous les avantages de l’approche choisie par l’École 42 qui s’appuie sur les piliers du Self-Directed Learning :

- La motivation intrinsèque d’élèves qui ont décidé de s’engager avec force ;

- L’autonomie poussée à son extrême dès les premiers instants ;

- Le collectif pour apprendre et progresser ensemble ;

- Apprendre en faisant, plutôt que faire ce que l’on a appris ;

- La finalité d’un parcours qui est autant d’apprendre à apprendre que d’apprendre à coder.

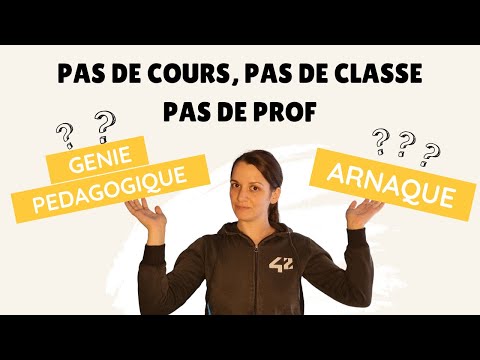

Les limites de l’École 42

Bien sûr, une approche aussi radicale ne laisse pas indifférente et attire les critiques négatives, parfois à juste titre. Dans cette très bonne vidéo d’une ancienne élève de l’école, devenue depuis pédagogue, on relève plusieurs limites.

- Le danger d’une approche exclusivement peer-to-peer, coupée du monde réel et des profils experts ;

- Le manque d’accompagnement réel derrière le mantra “apprendre à apprendre” ;

- L’évaluation peer-to-peer utilisée comme évaluation sommative, qui peut induire des comportements biaisés ;

- Les limites du dogme sans cours, sans prof, sans classe qui empèche certains compromis pédagogiques.

Conclusion

Le cas de l’École 42 est extrême, et c’est pour ça qu’il est passionnant. En poussant très loin les curseurs du Self-Directed Learning, il nous permet de sentir la puissance de cette approche, tout en nous confrontant à ses limites.

Il est important de noter ici que nous sommes dans un contexte de formation initiale, mais aussi dans un métier particulier : celui de codeur. Les leçons ne peuvent donc pas être généralisées, mais confrontées à votre propre contexte, elles donnent matière à réfléchir.